- 人材紹介サービスの導入検討をしている

- 派遣との違いがいまいちよく分からない

- 大体の相場やサービス内容を知りたい

近年は少子化の影響で人口も減り、採用に苦戦をしてしまう企業も多いと思います。厚生労働省が出した「一般職業紹介状況(令和6年5月分)について」によると、新規求人倍率は2.16倍で、求職者1人に対して求人が2つある、いわゆる売り手市場です。

そんな中、近年よくテレビやYouTubeなどで宣伝されている人材紹介サービスの導入を検討している人事の方や、経営層の方も多いのではないでしょうか。今回は人材紹介サービスの導入検討している方向けに、相場やサービス内容、派遣との違いなどを業界内部の人間が解説していきます。

人材紹介サービスとは?

人材紹介サービスとは、求職者を集める人材紹介会社に対し企業が依頼をし、企業は人材紹介会社から紹介を受け採用をする、有料の採用支援サービスです。少子化の影響などから売り手市場となり、求人媒体や自社HPだけでは採用が難しくなってしまった背景から利用する企業も増えてきております。料金は高いがマッチした人材を確実に確保できる、というのが点が特徴で、近年では人材紹介でしか採用しない、という企業も出てきております。

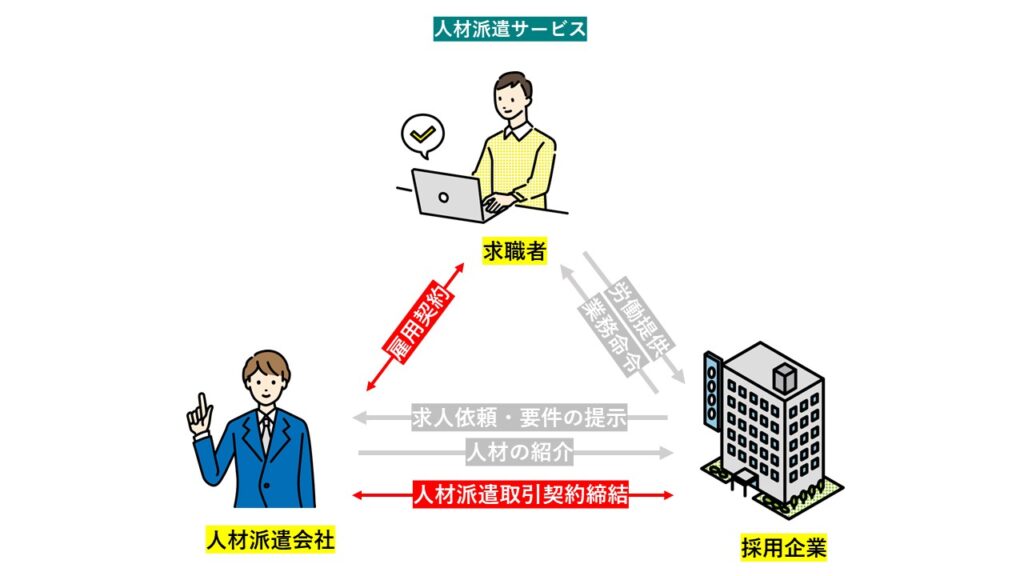

人材紹介サービスの仕組み(図)

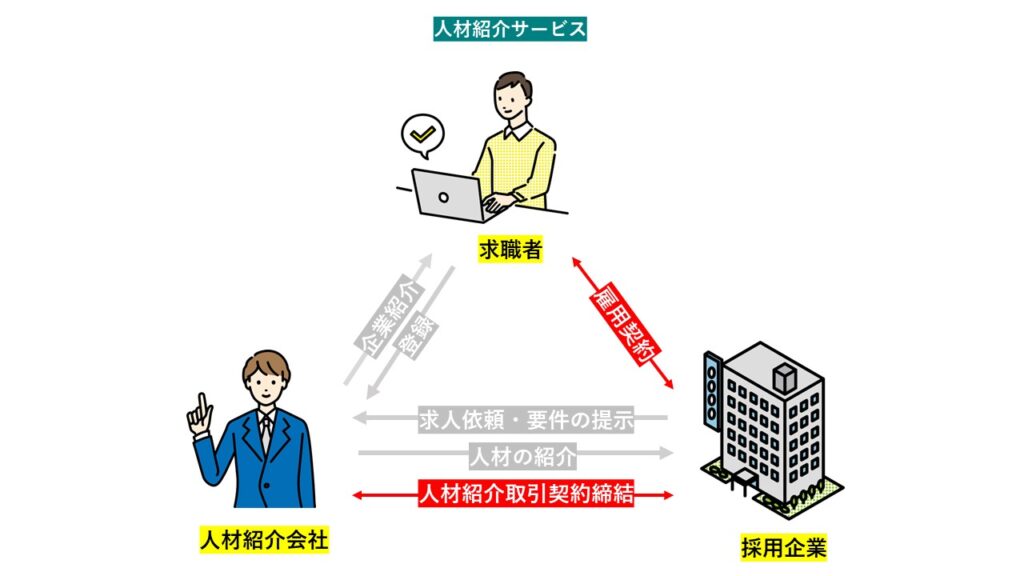

では人材紹介とはどのようなサービスなのか?下記の図をご覧ください。

「採用をしたい企業」が「求職者を抱えている人材紹介会社」に人材の紹介を依頼します。まずは企業と基本的には企業が採用したい人物の要件(経験、スキル、人柄など)を人材紹介会社に伝え、その要件にあった人材がいた場合、人材紹介会社は企業へ紹介を行います。見事マッチングに成功し、採用が決まればその対価として企業から人材紹介会社へ報酬を支払う、という流れです。基本的には成果報酬型のサービスが多く、採用が成功した場合のみ料金が発生します。

手数料の相場

気になる金額ですが、一般的には採用する人材の想定年収の30~40%が相場と言われております。なお、想定年収は下記のように計算されることが多いです。

想定年収=基本給+各種手当てを含む合計の月給(通勤交通費や残業代は省く)×12ヶ月分+賞与

例えば年収350万の人材を採用した場合、支払う報酬は105万円~140万円ということになります。

いぃや高っ!!!!!!!!!!ふぁ?!!!?

なお、手数料相場については下記記事もご参考にしてください。

返金規定

さすがに一人採用するのに100万円以上は高いですよね。特にまだ立ち上げの企業であれば、100万円の利益を作るのも簡単ではありません。また、100万円を使ってもその人が長く働いて活躍してくれればいいものの、早期離職となった場合はお金をドブに捨てることになります。

それだとあまりにも企業側にリスクが大きいため、人材紹介サービスでは企業へ紹介した人材が短期間で退職した際、規定に基づいた紹介手数料の一部を返金する「返金制度」というものがあります。これも企業によって返金制度があるところないところ、その返金率も異なりますが、例えば私の前職のサービスはこんな感じでした。

| 入社30日以内 | 入社60日以内 | 入社90日以内 | |

| 返金率 | 80% | 50% | 30% |

例えば100万円で採用し、15日目で辞めてしまった場合は100万円×80%=80万円が戻ってくる、ということですね。

あぁ、さすがにちょっと安心したわ。

人材紹介サービスの種類

人材紹介には、大きく3つのサービス形態があります。それぞれ簡潔に紹介します。

①一般紹介型・登録型

一般紹介型・登録型とは、人材紹介会社が所有している登録者の中から、その人材紹介会社が企業へ直接紹介するサービス形態です。国内では最も普及している形態で、特徴としては採用をした場合に報酬が発生する成果報酬型が多く、それぞれの職種や業界を希望する人材を取り扱う特化型、幅広い人材を取り扱う総合型があります。

企業ごとの契約内容にそこまで大きな差はなく、採用するまで費用はかからないため導入しやすいサービス形態となっております。

ワイの前職はこの一般紹介型で、ドライバー職の特化型サービスやったわ。

人事からすると、成果報酬やから何社契約しても損はないで。

「100社くらい契約してますぅ」っていう企業もあったわ。契約しすぎや。

②サーチ型

サーチ型は、人材紹介会社が所有している登録者だけでなく、他社サービスの登録者やSNSなどから求職者を見つけ出し、企業へ紹介する形態です。「エグゼクティブサーチ」や「ヘッドハンティング」と呼ばれているものですね。

特徴としては、ハイクラス(部長・役員クラスなど)層の採用などに使われることが多く、ピンポイントで決まったポジション・役職の採用をしたいときなどにオススメです。逆に、プレイヤークラスを10人採用したい!となると前述した一般紹介型などが良いでしょう。

前職も現職もサーチ型をしたことがないから、一回やってみたいと思っておりやす

③再就職支援型

再就職支援型とは、アウトプレースメント型とも呼ばれ、企業側で雇用が困難になった人材やリストラしたい人材を人材紹介会社へ解雇手続き~別企業への再就職支援を依頼する形態です。基本的に費用は企業側が負担します。

正直なところあまり主流ではなく、どちらかというと採用をしたい企業の方が多いかと思いますし、できるだけ人を辞めさせたくないのが普通ですので利用機会は少ないかもしれません。

んー。ちょっとこれは人材紹介の闇を感じますな…

人材派遣との違い(図)

よく勘違いされるのが、「人材派遣」と「人材紹介」が混合してしまうケースです。

下記図を交えながら説明をします。

雇用元の違い

人材紹介と人材派遣の大きな違いの1つ目は、雇用元です。人材紹介の場合、雇用主は、実際に働く企業となります。なお、その際の雇用形態も問いません(正社員・や契約社員・アルバイトなど)。

人材紹介の場合、あくまで人材紹介会社は企業と求職者が雇用関係を結ぶまでの間に立ってサポートをする役割となります。少しトゲのある言い方をすれば、雇用契約が成立してからは人材紹介会社は基本的に関係ありませんよ、というスタンスです。そのため、雇用成立後の責任は雇用元の採用企業側にあります。

一方、人材派遣の雇用主は人材派遣会社となります。人材派遣会社と求職者が雇用契約を結び、求職者は派遣会社が契約している人手が欲しい企業で就業する、というサービスです。企業側からすると、一時的な人手不足の穴埋めのような形で利用するケースが多いでしょう。もちろん人材派遣会社の雇用のため、労務や給与管理なども人材紹介会社が行うことになりますので、派遣成立後の責任も基本的には雇用元の人材派遣会社側にあるということです。

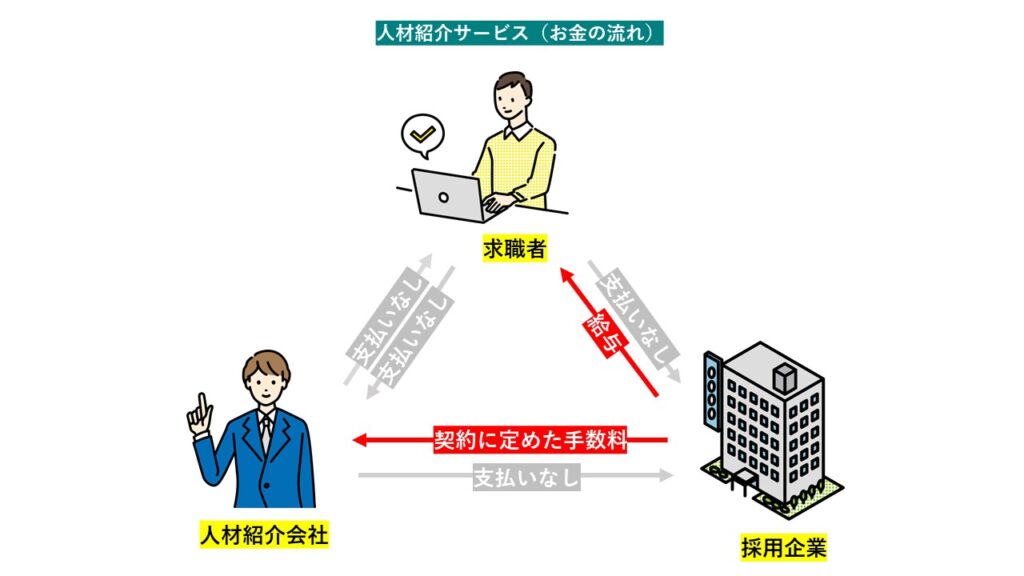

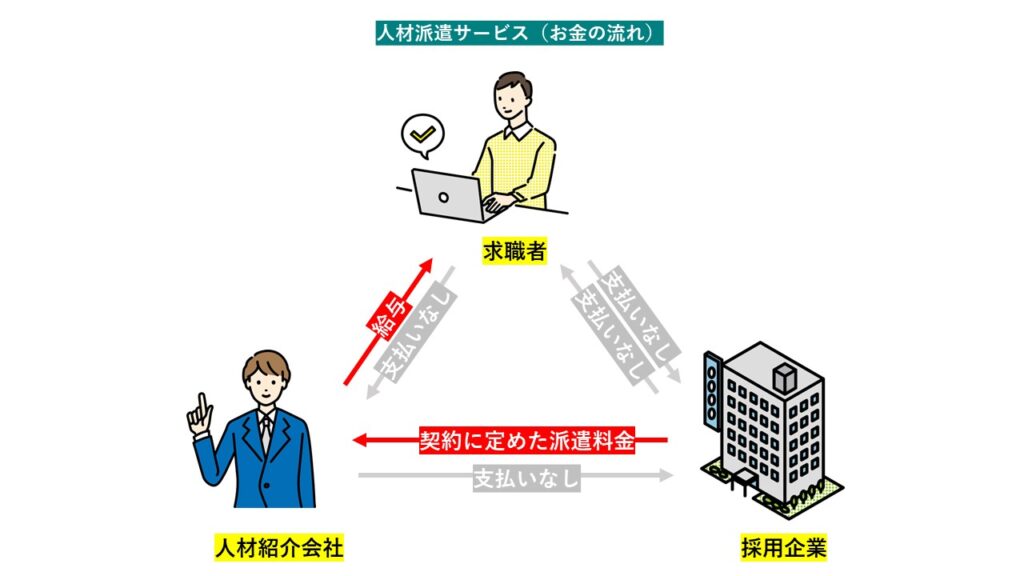

費用・報酬などの違い

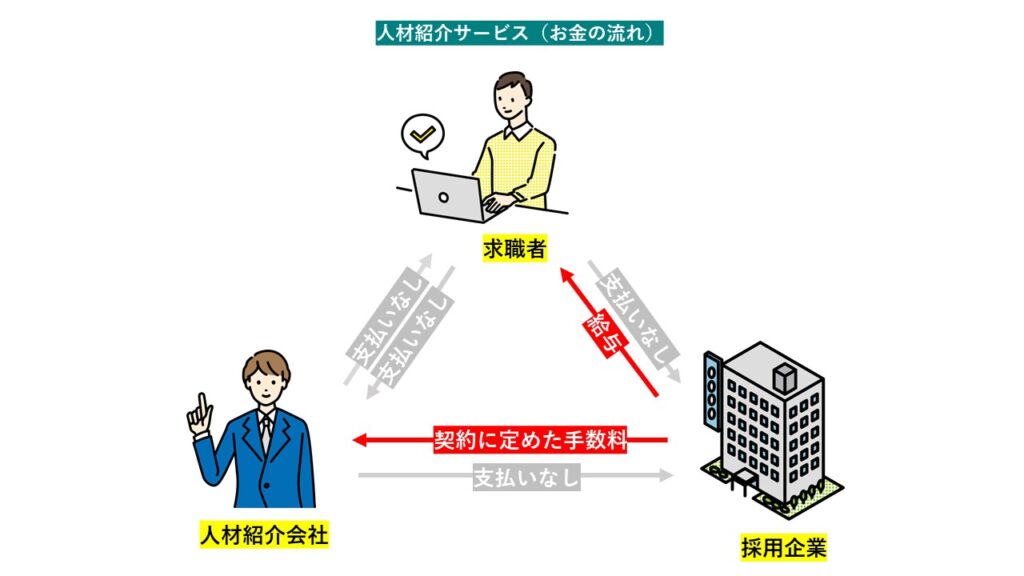

人材紹介と人材派遣の大きな違いの2つ目は、費用・報酬などの違いです。人材紹介の場合、採用が決まった際に企業が人材紹介会社に対して契約書に定められた料率の人材紹介手数料を支払い、以降の費用は発生しません。

人材紹介のほとんどのサービスはこの「成果報酬型で一括支払いのみ」です。また、雇用元は採用企業となりますので給与なども当然採用企業から求職者へ支払われることとなります。

しかし、人材派遣の場合は、企業が派遣会社に対し「派遣されている期間に応じて契約に定めた派遣料金を支払う」というパターンがほとんどです。雇用元は人材派遣会社のため、求職者への給与などは派遣会社から支払われることとなります。お金の流れで言うと、企業→人材派遣会社→求職者となります。

大体まとめるとこんな感じ。

| 人材紹介 | 人材派遣 | |

| 契約形態 | 人材紹介取引契約 | 労働者派遣契約 |

| 雇用元 | 採用した企業 | 人材派遣会社 |

| 報酬形態・タイミングなど | 入社時のみ、成果報酬型が多い | 派遣期間中に応じて都度 |

余談:人材紹介営業マンあるある

お世話になっております。株式会社○○のこつろーです。

当社が人材紹介を行っておりまして~…

あっ派遣は使ってませんので結構です

あっっちょっ派遣じゃな…

ガチャ。プープー…

人材紹介を使うメリット

採用企業が人材紹介サービスを使うメリットとはなんでしょうか?大きく3つ紹介します。

採用工数の削減

媒体選定をして応募が来たら連絡、面接調整…採用人数を目標としている人事からすると、時間がいくらあっても足りない、と思うこともあるのではないでしょうか。

人材紹介の場合は、求職者との面談調整や細かいやり取りなどは全て人材紹介会社に代行してもらえるため、採用担当者の業務負担を大きく軽減できます。そのため、たくさんの求人媒体に出すよりも、たくさんの人材紹介と契約をして紹介を待つ方が効率的に採用が進むケースもあります。

掛け捨てリスクがない

前述の通り、人材紹介は成功報酬型のサービスがほとんどなので、費用が掛け捨てになるリスクがありません。求職者を採用したら(厳密に言うと入社をしたら)人材紹介会社へ費用をお支払いするため、求人広告のように費用はかかるが採用できるかわからない、ということは起きません。

その分1名あたりの採用費が高くなる、というデメリットもありますが求人広告などで採用がうまくいかず結果的に人材紹介で採用した方が安かった、というケースもよくあるため現在の採用単価を確認し、導入を検討しても良いかと思います。

マッチした人材を確保できる

人材紹介は求めている人物像を人材紹介会社へ共有し、その内容に沿って人材紹介会社が求職者を探すため、事前にスクリーニングがかけられます。そのため、求める人材像にマッチした人材を採用しやすくなります。

人材紹介会社側の立場からしても、採用にならないとお金をもらえないため、採用してもらえそうな求職者をどんどん紹介していきます。結果的に、採用したい求職者と出会える可能性があがり、入社後のギャップリスクも少なく採用ができます。

人材紹介を使うデメリット

逆に人材紹介にはデメリットもあります。デメリットも知った上で、利用を検討してみてください。

採用単価が上がる

人材紹介はとにかく高いです。一人採用するのに100万円以上かかります。求人広告の場合は掛け捨てリスクがあるものの、うまくいけば20~30万円で抑えられるケースもありますが、人材紹介は何人採用しても一人あたりの採用単価は変わりません。そのため、ある程度資本に余裕のある状態でないと、簡単に使えるサービスではないでしょう。

返金保証期間後の早期離職リスク

前述の通り人材紹介には入社後の早期離職の場合返金保証があります。しかし、返金保証期間が終了し、仮にその数日後に退職された場合はお金は返ってきません。もちろん、その人もまだ会社に利益を出す前の段階であったことが想定されるため、返金保証期間後にすぐに辞めてしまった場合は企業にとって大きな損失となります。しかし、数日程度であれば人材紹介会社も相談に乗ってくれる可能性もあるため、一度相談してみましょう。

採用時期はコントロールできない

人材紹介の契約後は基本的に人材紹介会社からの紹介を待つだけなので、採用企業が採用時期をコントロールすることは難しいです。求人広告であれば短期で集中的に費用をかけ、応募を集める、ということは可能ですが、人材紹介の場合はいつ紹介がくるかわからないです。そのため、早急に採用したいなどのニーズがあれば人材紹介のみで採用計画を立てることは向いてないでしょう。

人材紹介導入の流れ

まずは商談を通し、採用したい企業と人材紹介会社が「人材紹介会社取引契約」を行います。初めての利用の場合は、まずは有名な大手企業へ問い合わせして商談の設定をするのが良いと思います(安心できるため)。

契約の内容は企業によって様々ですが、重要な部分は「1名紹介をしたらその手数料としていくら企業が支払うのか」と「返金規定の内容」です。この手数料も人材紹介会社によって違いますが、大体は採用する人材の想定年収の30%~40%が相場と言われています。返金期間は最大3ヶ月~6ヶ月くらいが多いです(私の前職、現職はともに3ヶ月でした)。

契約が終了したら、紹介会社へ求人票の送付、採用したい人物像をなるべく細かく共有をします。以降は、基本的に紹介を待つだけです。なかなか紹介がこない場合は、契約している紹介会社へ理由を聞いてみるといいでしょう。

※悪徳業者には注意!

人材紹介会社は参入障壁がそれほど高くないため、毎年新しく立ち上げる企業も多いです。これはあくまで私が法人営業をしているときに企業側から聞いた話ですが、人材を紹介し、返金期間が終わるまで働かせ、期間が終了したら退職させ、別の会社へ紹介しまた返金期間まで…と繰り返す企業もあるようです。

また、人材紹介には必ず事業を行う場合は厚生労働省の許可が必要となるため、人材紹介免許も必要となります。免許を持っていないにも関わらず紹介業を行っている企業も中にはあるようなので、

・人材紹介の免許を持っているか

・本当に信用できる企業か

というのは利用する上で必ず注意してください。

大阪府出身、東京都在住28歳。人材業界歴5年以上。新卒で創業6年目のベンチャー企業に入社し、約4年間で20代の方を中心に累計2,000人以上の転職をサポート、法人営業部では年間売り上げ全社100人中1位、事業責任者にて部下15名のマネジメント。その後、創業1年目のベンチャー企業に転職。ベンチャー企業の情報や10~20代の未経験層向け転職情報を発信し、「10~20代の未経験転職希望者はこのサイトだけ見ておけばOK!」というサイト作りを目指しています。そして猫好き。